Themen:

NS-Zwangsarbeit

- Zwangsarbeiterkind

in Duderstadt

KZ-Außenlager

Jüdische Gemeinde:

- Geschichte

- jüdischer Friedhof

- Friedhof 1953

- Vernichtung

- Stolpersteine

Nationalsozialismus

und Duderstadt

- Verdrängte Realität

- Bgm. Dornieden

- Richter Trümper

- Priester R. Kleine

Nachgeschichte des

Nationalsozialismus:

- bürgerliche Alt-Nazis

- Kriegsgräber

- Anreischke

- Rechtsextremismus

Friedensglobus

Kriegsgefangene

Hinweis:

Die

Geschichtswerkstatt

Duderstadt e.V.

wurde vom

Finanzamt Northeim

als gemeinnützig

anerkannt und kann

Spendenquittungen

ausstellen.

Bankverbindung der

Geschichtswerkstatt:

Sparkasse

Duderstadt (BLZ

26051260), Konto

Nummer 116830

Ausstellung:

Auf der Spur

europäischer

Zwangsarbeit -

Südniedersachsen

1939-1945

Öffnungszeiten:

wegen Wasserschaden

leider bis Ende des

Jahres geschlossen

mittwochs und freitags

von 10-16 Uhr,

jeden 1. Sonntag

im Monat von

14-17 Uhr

Tel. 0551/29 34 69 01

Mehr Informationen:

www.zwangsarbeit-in-

Niedersachsen.eu

BBS II

Godehardstr. 11

37081 Göttingen

Mirosław Kukliński:

Als Zwangs-

arbeiterkind

in Südniedersachsen

1944-1946.

Filmisches Interview.

Für 5 € erhältlich

bei der

Geschichtswerkstatt

Duderstadt.

DVD:

Als Zwangsarbeiterkind in Südniedersachsen  1944-1946

1944-1946 Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen zur

Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert – laut Nürnberger

Prozess ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Interview

mit Mirosław Kukliński zeigt, wie auch Kinder zu den Opfern

zählten.

Der vierjährige Mirosław erlebte Kämpfe während des

Warschauer Aufstandes und wurde mit seinen Eltern über das

Durchgangslager Pruszków in das KZ Sachsenhausen deportiert,

dann mit seiner Mutter weiter in das KZ Buchenwald und ins

Untereichsfeld. Teils aus den Erzählungen der Mutter, teils aus

eigener Erinnerung berichtet Mirosław Kukliński über ihr

Schicksal in der Ziegelei Jacobi in Bilshausen und in der

Reißwollfabrik Hollenbach in Duderstadt. Es ist ein subjektives

Erinnern an die Zeit als Zwangsarbeiterkind in Duderstadt, die

Befreiung durch Truppen der USA, das Schicksal als Displaced

Persons und das Wiederfinden des Vaters in Warschau. Mirosław

Kukliński erzählt, wie sein eigenes Leben nach dem Krieg

beeinflusst war durch eine Liebe zu den USA, die sich in

Duderstadt in der Begegnung mit den amerikanischen Befreiern

entwickelt hatte.

Die Darstellung unterschiedlicher Behandlung von zwei Gruppen

polnischer Zwangsarbeitenden in dem Interview konnte nicht

verifiziert werden. Allerdings: Während Zwangsarbeitende

üblicherweise durch das Arbeitsamt vermittelt wurden, kam die

Warschauer Gruppe aus dem KZ der SS.

Die DVD enthält das Interview mit Mirosław Kukliński in drei

Teilen:

Teil 1: Von Warschau ins Eichsfeld – 1944

Teil 2: Zwangsarbeit bei der Firma Hollenbach in Duderstadt –

1944/45

Teil 3: Befreiung und Rückkehr nach Warschau

Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische

Gedenkstätten und aus dem Projekt „Moving with the Exhibition“

der Geschichtswerkstatt Göttingen gefördert. Die eingeblendeten

Fotos stammen aus dem Bundesarchiv und von Mirosław

Kukliński. Interview: Götz Hütt. Kamera und Schnitt: Sascha

Heppe.

Günther Siedbürger: Einführung ins Thema NS-

Zwangsarbeit in Stadt und Altkreis Duderstadt

Etwa 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte und Häftlinge von

Konzentrationslagern und ähnlichen Haftstätten verrichteten

zwischen 1939 und 1945 Zwangsarbeit auf dem Gebiet des

„Großdeutschen Reichs“. Davon waren etwa 8,4 Millionen – also

der weitaus größte Teil – Zivilarbeiter, 1,7 Millionen Häftlinge aus

Konzentrationslagern, Ghettos und ähnlichen Lagern und etwa 3,4

Millionen Kriegsgefangene.

Alle drei Gruppen waren hier in Duderstadt vertreten:

Kriegsgefangene mit Arbeitskommandos in Industrie,

Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben;

Ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit 750 bzw. 755

jüdischen Frauen, die fast ausschließlich aus Ungarn kamen, in

der Rüstungsfabrik Poltewerke am Euzenberg;

Ausländische zivile Zwangsarbeitende praktisch überall: neben

der Landwirtschaft, in der in der Region knapp die Hälfte der

Zwangsarbeitenden eingesetzt wurde, arbeiteten sie in der

Industrie, bei der Eisenbahn, in Handel, Handwerk,

Gesundheitseinrichtungen wie dem Martini-Krankenhaus, in

der Forstwirtschaft und in kommunalen Betrieben.

Vor 30 Jahren war über Art und Umfang dieses

Kriegsverbrechens hier fast gar nichts bekannt. Das hat sich

mittlerweile zumindest für die Gruppen der KZ-Häftlinge und der

Zivilarbeiter geändert, während wir über die Situation der hier

eingesetzten Kriegsgefangenen nach wie vor nicht viel wissen.

Ausländische zivile Zwangsarbeitende prägten das tägliche Bild in

den Städten und Dörfern. Ihr Altersspektrum reichte von kleinen

Kindern bis zu Greisen, die alle zur Arbeit gezwungen wurden.

Ohne ihren Einsatz wäre die deutsche Wirtschaft

zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem

Einsatz ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

wirtschaftlich profitiert.

Zivilarbeiterinnen und -arbeiter kamen aus einer Vielzahl von

Staaten und Nationen; für Südniedersachsen sind bisher 16

Herkunftsländer nachgewiesen. Fast zwei Drittel (61 %) kamen

aus Osteuropa. Die mit Abstand größte einzelne Gruppe (42 %)

stellten dabei die Bewohner Polens dar. Knapp zwei Drittel der

Zwangsarbeitenden in der Region waren männlichen

Geschlechts.

In ihrer Heimat wurden die Menschen als Arbeitskräfte

angeworben, „dienstverpflichtet“ oder – wie sehr häufig –

gewalttätig von der Straße weg deportiert. Unabhängig davon

einte sie, dass sie, einmal im Reich, nicht mehr in ihre Heimat

zurückkehren konnten, sondern praktisch Gefangene waren.

Dieser sogenannte Ausländereinsatz im Reich war ideologisch

eigentlich nicht erwünscht. Die nationalsozialistische

Rasseideologie nahm Abstufungen zwischen Angehörigen

„arischer“ Völker, zu denen z.B. Niederländer bzw. „Flamen“

zählten, „romanischer“ Völker (z.B. Franzosen und „Wallonen“)

und„slawischer“ Völker (z.B. Polen, Russen) vor. Die aus Polen

und der Sowjetunion deportierten Menschen galten als Slawen

und damit als Untermenschen. Ihr Stellenwert war der von

Arbeitstieren für die deutsche/ arische Herrenrasse. Für diese

Gruppe wurde ein Sonderstrafrecht eingeführt, das die

Lebensführung bis ins kleinste festlegte. Die Details ihres

Alltagslebens waren bis hin zum Friseurbesuch oder zum

Kirchgang reguliert und strafbewehrt. Insgesamt liefen diese

Regelungen auf eine möglichst weitgehende Beschränkung der

Bewegungsfreiheit, eine umfassende Isolierung und die

Herabstufung zum rechtlosen Objekt nationalsozialistischen

Herrschaftswillens hinaus. Merkblätter für die deutschen

Arbeitgeber und zahlreiche Hetzartikel in der Tagespresse sorgten

dafür, dass die einheimische Bevölkerung über diese Regelungen

genau (teilweise besser als die Betroffenen selbst) im Bilde war.

Die Betroffenen selbst schwebten in ständiger Gefahr, wegen

irgendwelcher Kleinigkeiten oder aufgrund von Denunziationen

verhaftet, ins Gefängnis oder Straflager gesteckt zu werden und

infolge dessen womöglich ihr Leben zu verlieren.

Mit dem Sonderstrafrecht für Polen wurde 1940 auch erstmals die

„Kennzeichenpflicht“ für eine Personengruppe im Reich

eingeführt. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

wurden gezwungen, an ihrer Kleidung ständig ein „P“-Abzeichen

zu tragen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der

Verschleppung vieler dortiger Bewohner ins Reich wurde eine

entsprechende Regelung auch für diese Menschen geschaffen:

als sogenannte Ostarbeiter waren sie gezwungen, ein Abzeichen

mit dem Wort „OST“ an ihrer Kleidung zu tragen.

Hier in Stadt und Altkreis Duderstadt spielte die Industrie als

Einsatzort von Zwangsarbeitenden eine große Rolle. Vor

Kriegsbeginn herrschte hier eine sehr stark landwirtschaftlich

orientierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vor. Das änderte sich im

Krieg rasant. Zwischen 1939 und 1944 wuchs die Zahl der

Einwohner der Stadt Duderstadt um 71 Prozent. An dieser

Steigerung hatten die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die in

die Stadt gekommen bzw. dorthin verbracht worden waren,

großen Anteil. Sie arbeiteten in den lokalen Industriebetrieben und

in der Bauwirtschaft, der bei weitem größte Teil von ihnen in der

Stadt selbst bei Bau und Betrieb des Rüstungsunternehmens

Polte, im Kreis auf der Großbaustelle des chemischen Betriebes

Schickertwerke in Rhumspringe.

In dem Film spielen zwei andere Firmen eine Rolle. Da sind zum

einen die Jacobi Tonwerke mit ihrem Stammwerk in Bilshausen.

Hier arbeiteten während des Krieges ca. 220 Ausländer, sämtlich

aus Osteuropa, der größte Teil aus der Sowjetunion stammend, in

der Ziegelproduktion und bei Verladearbeiten. Fast

die Hälfte waren Frauen, es gab relativ viele Ehe- und

Geschwisterpaare, z. T. offenbar ganze Familien. Für diese

osteuropäischen Zwangsarbeitenden führte der Betrieb ein

eigenes Lager in vier festen Gebäuden innerhalb des

eingezäunten Fabrikgeländes, das sogenannte „Russenlager“,

das von einem deutschen „Betriebsobmann“ überwacht wurde.

Im Sommer 1944 häuften sich die hygienischen Missstände in

diesem Lager. Die Ungezieferplage, die ihre Ursache in

mangelhaften hygienischen Verhältnissen, unzureichender

Kleidung und wohl auch Überfüllung der Unterkünfte hatte, nahm

immer stärker zu. Da die einzige Entlausungsanlage im Altkreis

sich im 18 km entfernten Duderstädter Krankenhaus befand,

drängte die Firma beim Landrat auf die Aufstellung eines

zusätzlichen Entlausungsapparates direkt auf dem

Firmengelände.

Mindestens zwei Arbeiter aus der Sowjetunion, die bei Jacobi in

Bilshausen Zwangsarbeit leisten mussten, Grigory Popow und

Dmitry Pilipinko, starben 1943 bzw. 1944 an Lungentuberkulose.

1943 starb zudem im „Wohnlager Jakobi“ ein sowjetisches Kind

im Alter von 16 Tagen. Ihre Gräber kennen wir nicht.

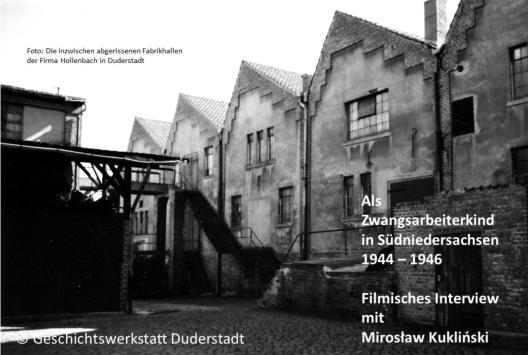

Der zweite Industriebetrieb, der gleich eine Rolle spielen wird, ist

die Firma Franz Hollenbach, Sortierbetrieb für Papier- und

Reißwollfabrikation, Wäscherei, Färberei, Duderstadt, Wolfsgärten

9. Hier arbeiteten etwa 20 Männer und 110 Frauen aus Polen und

der Sowjetunion, die in einem Lager auf dem Betriebsgelände

untergebracht waren. Das Lager bestand wahrscheinlich zum

einen aus zwei Wohnungen mit insgesamt acht Räumen in einem

Arbeiterhaus auf dem Firmengelände und zum anderen aus einer

dort aufgestellten Baracke. Mindestens 16 polnische Kinder

mussten ebenfalls hier leben und arbeiten. Der Einsatz polnischer

Arbeitskräfte bei Hollenbach begann bereits am 31.5.1940 mit der

Ankunft von 13 Frauen, die fast alle bis zur Befreiung 1945 bei der

Firma blieben (eine Polin wurde bereits 1941 in die „Irrenanstalt“

Göttingen eingeliefert). 1942 folgten 20 und 1944 37 Polinnen und

(wenige) Polen. Allein am 29.8.1944 kamen sieben Frauen mit

neun Kindern aus Polen zu Hollenbach. Dies waren vermutlich

Deportationen im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand

von 1944.

© Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V. 2015

www.geschichtswerkstatt-duderstadt.de

Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen zur

Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert – laut Nürnberger

Prozess ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Interview

mit Mirosław Kukliński zeigt, wie auch Kinder zu den Opfern

zählten.

Der vierjährige Mirosław erlebte Kämpfe während des

Warschauer Aufstandes und wurde mit seinen Eltern über das

Durchgangslager Pruszków in das KZ Sachsenhausen deportiert,

dann mit seiner Mutter weiter in das KZ Buchenwald und ins

Untereichsfeld. Teils aus den Erzählungen der Mutter, teils aus

eigener Erinnerung berichtet Mirosław Kukliński über ihr

Schicksal in der Ziegelei Jacobi in Bilshausen und in der

Reißwollfabrik Hollenbach in Duderstadt. Es ist ein subjektives

Erinnern an die Zeit als Zwangsarbeiterkind in Duderstadt, die

Befreiung durch Truppen der USA, das Schicksal als Displaced

Persons und das Wiederfinden des Vaters in Warschau. Mirosław

Kukliński erzählt, wie sein eigenes Leben nach dem Krieg

beeinflusst war durch eine Liebe zu den USA, die sich in

Duderstadt in der Begegnung mit den amerikanischen Befreiern

entwickelt hatte.

Die Darstellung unterschiedlicher Behandlung von zwei Gruppen

polnischer Zwangsarbeitenden in dem Interview konnte nicht

verifiziert werden. Allerdings: Während Zwangsarbeitende

üblicherweise durch das Arbeitsamt vermittelt wurden, kam die

Warschauer Gruppe aus dem KZ der SS.

Die DVD enthält das Interview mit Mirosław Kukliński in drei

Teilen:

Teil 1: Von Warschau ins Eichsfeld – 1944

Teil 2: Zwangsarbeit bei der Firma Hollenbach in Duderstadt –

1944/45

Teil 3: Befreiung und Rückkehr nach Warschau

Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische

Gedenkstätten und aus dem Projekt „Moving with the Exhibition“

der Geschichtswerkstatt Göttingen gefördert. Die eingeblendeten

Fotos stammen aus dem Bundesarchiv und von Mirosław

Kukliński. Interview: Götz Hütt. Kamera und Schnitt: Sascha

Heppe.

Günther Siedbürger: Einführung ins Thema NS-

Zwangsarbeit in Stadt und Altkreis Duderstadt

Etwa 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte und Häftlinge von

Konzentrationslagern und ähnlichen Haftstätten verrichteten

zwischen 1939 und 1945 Zwangsarbeit auf dem Gebiet des

„Großdeutschen Reichs“. Davon waren etwa 8,4 Millionen – also

der weitaus größte Teil – Zivilarbeiter, 1,7 Millionen Häftlinge aus

Konzentrationslagern, Ghettos und ähnlichen Lagern und etwa 3,4

Millionen Kriegsgefangene.

Alle drei Gruppen waren hier in Duderstadt vertreten:

Kriegsgefangene mit Arbeitskommandos in Industrie,

Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben;

Ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit 750 bzw. 755

jüdischen Frauen, die fast ausschließlich aus Ungarn kamen, in

der Rüstungsfabrik Poltewerke am Euzenberg;

Ausländische zivile Zwangsarbeitende praktisch überall: neben

der Landwirtschaft, in der in der Region knapp die Hälfte der

Zwangsarbeitenden eingesetzt wurde, arbeiteten sie in der

Industrie, bei der Eisenbahn, in Handel, Handwerk,

Gesundheitseinrichtungen wie dem Martini-Krankenhaus, in

der Forstwirtschaft und in kommunalen Betrieben.

Vor 30 Jahren war über Art und Umfang dieses

Kriegsverbrechens hier fast gar nichts bekannt. Das hat sich

mittlerweile zumindest für die Gruppen der KZ-Häftlinge und der

Zivilarbeiter geändert, während wir über die Situation der hier

eingesetzten Kriegsgefangenen nach wie vor nicht viel wissen.

Ausländische zivile Zwangsarbeitende prägten das tägliche Bild in

den Städten und Dörfern. Ihr Altersspektrum reichte von kleinen

Kindern bis zu Greisen, die alle zur Arbeit gezwungen wurden.

Ohne ihren Einsatz wäre die deutsche Wirtschaft

zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem

Einsatz ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

wirtschaftlich profitiert.

Zivilarbeiterinnen und -arbeiter kamen aus einer Vielzahl von

Staaten und Nationen; für Südniedersachsen sind bisher 16

Herkunftsländer nachgewiesen. Fast zwei Drittel (61 %) kamen

aus Osteuropa. Die mit Abstand größte einzelne Gruppe (42 %)

stellten dabei die Bewohner Polens dar. Knapp zwei Drittel der

Zwangsarbeitenden in der Region waren männlichen

Geschlechts.

In ihrer Heimat wurden die Menschen als Arbeitskräfte

angeworben, „dienstverpflichtet“ oder – wie sehr häufig –

gewalttätig von der Straße weg deportiert. Unabhängig davon

einte sie, dass sie, einmal im Reich, nicht mehr in ihre Heimat

zurückkehren konnten, sondern praktisch Gefangene waren.

Dieser sogenannte Ausländereinsatz im Reich war ideologisch

eigentlich nicht erwünscht. Die nationalsozialistische

Rasseideologie nahm Abstufungen zwischen Angehörigen

„arischer“ Völker, zu denen z.B. Niederländer bzw. „Flamen“

zählten, „romanischer“ Völker (z.B. Franzosen und „Wallonen“)

und„slawischer“ Völker (z.B. Polen, Russen) vor. Die aus Polen

und der Sowjetunion deportierten Menschen galten als Slawen

und damit als Untermenschen. Ihr Stellenwert war der von

Arbeitstieren für die deutsche/ arische Herrenrasse. Für diese

Gruppe wurde ein Sonderstrafrecht eingeführt, das die

Lebensführung bis ins kleinste festlegte. Die Details ihres

Alltagslebens waren bis hin zum Friseurbesuch oder zum

Kirchgang reguliert und strafbewehrt. Insgesamt liefen diese

Regelungen auf eine möglichst weitgehende Beschränkung der

Bewegungsfreiheit, eine umfassende Isolierung und die

Herabstufung zum rechtlosen Objekt nationalsozialistischen

Herrschaftswillens hinaus. Merkblätter für die deutschen

Arbeitgeber und zahlreiche Hetzartikel in der Tagespresse sorgten

dafür, dass die einheimische Bevölkerung über diese Regelungen

genau (teilweise besser als die Betroffenen selbst) im Bilde war.

Die Betroffenen selbst schwebten in ständiger Gefahr, wegen

irgendwelcher Kleinigkeiten oder aufgrund von Denunziationen

verhaftet, ins Gefängnis oder Straflager gesteckt zu werden und

infolge dessen womöglich ihr Leben zu verlieren.

Mit dem Sonderstrafrecht für Polen wurde 1940 auch erstmals die

„Kennzeichenpflicht“ für eine Personengruppe im Reich

eingeführt. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

wurden gezwungen, an ihrer Kleidung ständig ein „P“-Abzeichen

zu tragen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der

Verschleppung vieler dortiger Bewohner ins Reich wurde eine

entsprechende Regelung auch für diese Menschen geschaffen:

als sogenannte Ostarbeiter waren sie gezwungen, ein Abzeichen

mit dem Wort „OST“ an ihrer Kleidung zu tragen.

Hier in Stadt und Altkreis Duderstadt spielte die Industrie als

Einsatzort von Zwangsarbeitenden eine große Rolle. Vor

Kriegsbeginn herrschte hier eine sehr stark landwirtschaftlich

orientierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vor. Das änderte sich im

Krieg rasant. Zwischen 1939 und 1944 wuchs die Zahl der

Einwohner der Stadt Duderstadt um 71 Prozent. An dieser

Steigerung hatten die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die in

die Stadt gekommen bzw. dorthin verbracht worden waren,

großen Anteil. Sie arbeiteten in den lokalen Industriebetrieben und

in der Bauwirtschaft, der bei weitem größte Teil von ihnen in der

Stadt selbst bei Bau und Betrieb des Rüstungsunternehmens

Polte, im Kreis auf der Großbaustelle des chemischen Betriebes

Schickertwerke in Rhumspringe.

In dem Film spielen zwei andere Firmen eine Rolle. Da sind zum

einen die Jacobi Tonwerke mit ihrem Stammwerk in Bilshausen.

Hier arbeiteten während des Krieges ca. 220 Ausländer, sämtlich

aus Osteuropa, der größte Teil aus der Sowjetunion stammend, in

der Ziegelproduktion und bei Verladearbeiten. Fast

die Hälfte waren Frauen, es gab relativ viele Ehe- und

Geschwisterpaare, z. T. offenbar ganze Familien. Für diese

osteuropäischen Zwangsarbeitenden führte der Betrieb ein

eigenes Lager in vier festen Gebäuden innerhalb des

eingezäunten Fabrikgeländes, das sogenannte „Russenlager“,

das von einem deutschen „Betriebsobmann“ überwacht wurde.

Im Sommer 1944 häuften sich die hygienischen Missstände in

diesem Lager. Die Ungezieferplage, die ihre Ursache in

mangelhaften hygienischen Verhältnissen, unzureichender

Kleidung und wohl auch Überfüllung der Unterkünfte hatte, nahm

immer stärker zu. Da die einzige Entlausungsanlage im Altkreis

sich im 18 km entfernten Duderstädter Krankenhaus befand,

drängte die Firma beim Landrat auf die Aufstellung eines

zusätzlichen Entlausungsapparates direkt auf dem

Firmengelände.

Mindestens zwei Arbeiter aus der Sowjetunion, die bei Jacobi in

Bilshausen Zwangsarbeit leisten mussten, Grigory Popow und

Dmitry Pilipinko, starben 1943 bzw. 1944 an Lungentuberkulose.

1943 starb zudem im „Wohnlager Jakobi“ ein sowjetisches Kind

im Alter von 16 Tagen. Ihre Gräber kennen wir nicht.

Der zweite Industriebetrieb, der gleich eine Rolle spielen wird, ist

die Firma Franz Hollenbach, Sortierbetrieb für Papier- und

Reißwollfabrikation, Wäscherei, Färberei, Duderstadt, Wolfsgärten

9. Hier arbeiteten etwa 20 Männer und 110 Frauen aus Polen und

der Sowjetunion, die in einem Lager auf dem Betriebsgelände

untergebracht waren. Das Lager bestand wahrscheinlich zum

einen aus zwei Wohnungen mit insgesamt acht Räumen in einem

Arbeiterhaus auf dem Firmengelände und zum anderen aus einer

dort aufgestellten Baracke. Mindestens 16 polnische Kinder

mussten ebenfalls hier leben und arbeiten. Der Einsatz polnischer

Arbeitskräfte bei Hollenbach begann bereits am 31.5.1940 mit der

Ankunft von 13 Frauen, die fast alle bis zur Befreiung 1945 bei der

Firma blieben (eine Polin wurde bereits 1941 in die „Irrenanstalt“

Göttingen eingeliefert). 1942 folgten 20 und 1944 37 Polinnen und

(wenige) Polen. Allein am 29.8.1944 kamen sieben Frauen mit

neun Kindern aus Polen zu Hollenbach. Dies waren vermutlich

Deportationen im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand

von 1944.

© Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V. 2015

www.geschichtswerkstatt-duderstadt.de

1944-1946

1944-1946 Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen zur

Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert – laut Nürnberger

Prozess ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Interview

mit Mirosław Kukliński zeigt, wie auch Kinder zu den Opfern

zählten.

Der vierjährige Mirosław erlebte Kämpfe während des

Warschauer Aufstandes und wurde mit seinen Eltern über das

Durchgangslager Pruszków in das KZ Sachsenhausen deportiert,

dann mit seiner Mutter weiter in das KZ Buchenwald und ins

Untereichsfeld. Teils aus den Erzählungen der Mutter, teils aus

eigener Erinnerung berichtet Mirosław Kukliński über ihr

Schicksal in der Ziegelei Jacobi in Bilshausen und in der

Reißwollfabrik Hollenbach in Duderstadt. Es ist ein subjektives

Erinnern an die Zeit als Zwangsarbeiterkind in Duderstadt, die

Befreiung durch Truppen der USA, das Schicksal als Displaced

Persons und das Wiederfinden des Vaters in Warschau. Mirosław

Kukliński erzählt, wie sein eigenes Leben nach dem Krieg

beeinflusst war durch eine Liebe zu den USA, die sich in

Duderstadt in der Begegnung mit den amerikanischen Befreiern

entwickelt hatte.

Die Darstellung unterschiedlicher Behandlung von zwei Gruppen

polnischer Zwangsarbeitenden in dem Interview konnte nicht

verifiziert werden. Allerdings: Während Zwangsarbeitende

üblicherweise durch das Arbeitsamt vermittelt wurden, kam die

Warschauer Gruppe aus dem KZ der SS.

Die DVD enthält das Interview mit Mirosław Kukliński in drei

Teilen:

Teil 1: Von Warschau ins Eichsfeld – 1944

Teil 2: Zwangsarbeit bei der Firma Hollenbach in Duderstadt –

1944/45

Teil 3: Befreiung und Rückkehr nach Warschau

Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische

Gedenkstätten und aus dem Projekt „Moving with the Exhibition“

der Geschichtswerkstatt Göttingen gefördert. Die eingeblendeten

Fotos stammen aus dem Bundesarchiv und von Mirosław

Kukliński. Interview: Götz Hütt. Kamera und Schnitt: Sascha

Heppe.

Günther Siedbürger: Einführung ins Thema NS-

Zwangsarbeit in Stadt und Altkreis Duderstadt

Etwa 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte und Häftlinge von

Konzentrationslagern und ähnlichen Haftstätten verrichteten

zwischen 1939 und 1945 Zwangsarbeit auf dem Gebiet des

„Großdeutschen Reichs“. Davon waren etwa 8,4 Millionen – also

der weitaus größte Teil – Zivilarbeiter, 1,7 Millionen Häftlinge aus

Konzentrationslagern, Ghettos und ähnlichen Lagern und etwa 3,4

Millionen Kriegsgefangene.

Alle drei Gruppen waren hier in Duderstadt vertreten:

Kriegsgefangene mit Arbeitskommandos in Industrie,

Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben;

Ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit 750 bzw. 755

jüdischen Frauen, die fast ausschließlich aus Ungarn kamen, in

der Rüstungsfabrik Poltewerke am Euzenberg;

Ausländische zivile Zwangsarbeitende praktisch überall: neben

der Landwirtschaft, in der in der Region knapp die Hälfte der

Zwangsarbeitenden eingesetzt wurde, arbeiteten sie in der

Industrie, bei der Eisenbahn, in Handel, Handwerk,

Gesundheitseinrichtungen wie dem Martini-Krankenhaus, in

der Forstwirtschaft und in kommunalen Betrieben.

Vor 30 Jahren war über Art und Umfang dieses

Kriegsverbrechens hier fast gar nichts bekannt. Das hat sich

mittlerweile zumindest für die Gruppen der KZ-Häftlinge und der

Zivilarbeiter geändert, während wir über die Situation der hier

eingesetzten Kriegsgefangenen nach wie vor nicht viel wissen.

Ausländische zivile Zwangsarbeitende prägten das tägliche Bild in

den Städten und Dörfern. Ihr Altersspektrum reichte von kleinen

Kindern bis zu Greisen, die alle zur Arbeit gezwungen wurden.

Ohne ihren Einsatz wäre die deutsche Wirtschaft

zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem

Einsatz ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

wirtschaftlich profitiert.

Zivilarbeiterinnen und -arbeiter kamen aus einer Vielzahl von

Staaten und Nationen; für Südniedersachsen sind bisher 16

Herkunftsländer nachgewiesen. Fast zwei Drittel (61 %) kamen

aus Osteuropa. Die mit Abstand größte einzelne Gruppe (42 %)

stellten dabei die Bewohner Polens dar. Knapp zwei Drittel der

Zwangsarbeitenden in der Region waren männlichen

Geschlechts.

In ihrer Heimat wurden die Menschen als Arbeitskräfte

angeworben, „dienstverpflichtet“ oder – wie sehr häufig –

gewalttätig von der Straße weg deportiert. Unabhängig davon

einte sie, dass sie, einmal im Reich, nicht mehr in ihre Heimat

zurückkehren konnten, sondern praktisch Gefangene waren.

Dieser sogenannte Ausländereinsatz im Reich war ideologisch

eigentlich nicht erwünscht. Die nationalsozialistische

Rasseideologie nahm Abstufungen zwischen Angehörigen

„arischer“ Völker, zu denen z.B. Niederländer bzw. „Flamen“

zählten, „romanischer“ Völker (z.B. Franzosen und „Wallonen“)

und„slawischer“ Völker (z.B. Polen, Russen) vor. Die aus Polen

und der Sowjetunion deportierten Menschen galten als Slawen

und damit als Untermenschen. Ihr Stellenwert war der von

Arbeitstieren für die deutsche/ arische Herrenrasse. Für diese

Gruppe wurde ein Sonderstrafrecht eingeführt, das die

Lebensführung bis ins kleinste festlegte. Die Details ihres

Alltagslebens waren bis hin zum Friseurbesuch oder zum

Kirchgang reguliert und strafbewehrt. Insgesamt liefen diese

Regelungen auf eine möglichst weitgehende Beschränkung der

Bewegungsfreiheit, eine umfassende Isolierung und die

Herabstufung zum rechtlosen Objekt nationalsozialistischen

Herrschaftswillens hinaus. Merkblätter für die deutschen

Arbeitgeber und zahlreiche Hetzartikel in der Tagespresse sorgten

dafür, dass die einheimische Bevölkerung über diese Regelungen

genau (teilweise besser als die Betroffenen selbst) im Bilde war.

Die Betroffenen selbst schwebten in ständiger Gefahr, wegen

irgendwelcher Kleinigkeiten oder aufgrund von Denunziationen

verhaftet, ins Gefängnis oder Straflager gesteckt zu werden und

infolge dessen womöglich ihr Leben zu verlieren.

Mit dem Sonderstrafrecht für Polen wurde 1940 auch erstmals die

„Kennzeichenpflicht“ für eine Personengruppe im Reich

eingeführt. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

wurden gezwungen, an ihrer Kleidung ständig ein „P“-Abzeichen

zu tragen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der

Verschleppung vieler dortiger Bewohner ins Reich wurde eine

entsprechende Regelung auch für diese Menschen geschaffen:

als sogenannte Ostarbeiter waren sie gezwungen, ein Abzeichen

mit dem Wort „OST“ an ihrer Kleidung zu tragen.

Hier in Stadt und Altkreis Duderstadt spielte die Industrie als

Einsatzort von Zwangsarbeitenden eine große Rolle. Vor

Kriegsbeginn herrschte hier eine sehr stark landwirtschaftlich

orientierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vor. Das änderte sich im

Krieg rasant. Zwischen 1939 und 1944 wuchs die Zahl der

Einwohner der Stadt Duderstadt um 71 Prozent. An dieser

Steigerung hatten die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die in

die Stadt gekommen bzw. dorthin verbracht worden waren,

großen Anteil. Sie arbeiteten in den lokalen Industriebetrieben und

in der Bauwirtschaft, der bei weitem größte Teil von ihnen in der

Stadt selbst bei Bau und Betrieb des Rüstungsunternehmens

Polte, im Kreis auf der Großbaustelle des chemischen Betriebes

Schickertwerke in Rhumspringe.

In dem Film spielen zwei andere Firmen eine Rolle. Da sind zum

einen die Jacobi Tonwerke mit ihrem Stammwerk in Bilshausen.

Hier arbeiteten während des Krieges ca. 220 Ausländer, sämtlich

aus Osteuropa, der größte Teil aus der Sowjetunion stammend, in

der Ziegelproduktion und bei Verladearbeiten. Fast

die Hälfte waren Frauen, es gab relativ viele Ehe- und

Geschwisterpaare, z. T. offenbar ganze Familien. Für diese

osteuropäischen Zwangsarbeitenden führte der Betrieb ein

eigenes Lager in vier festen Gebäuden innerhalb des

eingezäunten Fabrikgeländes, das sogenannte „Russenlager“,

das von einem deutschen „Betriebsobmann“ überwacht wurde.

Im Sommer 1944 häuften sich die hygienischen Missstände in

diesem Lager. Die Ungezieferplage, die ihre Ursache in

mangelhaften hygienischen Verhältnissen, unzureichender

Kleidung und wohl auch Überfüllung der Unterkünfte hatte, nahm

immer stärker zu. Da die einzige Entlausungsanlage im Altkreis

sich im 18 km entfernten Duderstädter Krankenhaus befand,

drängte die Firma beim Landrat auf die Aufstellung eines

zusätzlichen Entlausungsapparates direkt auf dem

Firmengelände.

Mindestens zwei Arbeiter aus der Sowjetunion, die bei Jacobi in

Bilshausen Zwangsarbeit leisten mussten, Grigory Popow und

Dmitry Pilipinko, starben 1943 bzw. 1944 an Lungentuberkulose.

1943 starb zudem im „Wohnlager Jakobi“ ein sowjetisches Kind

im Alter von 16 Tagen. Ihre Gräber kennen wir nicht.

Der zweite Industriebetrieb, der gleich eine Rolle spielen wird, ist

die Firma Franz Hollenbach, Sortierbetrieb für Papier- und

Reißwollfabrikation, Wäscherei, Färberei, Duderstadt, Wolfsgärten

9. Hier arbeiteten etwa 20 Männer und 110 Frauen aus Polen und

der Sowjetunion, die in einem Lager auf dem Betriebsgelände

untergebracht waren. Das Lager bestand wahrscheinlich zum

einen aus zwei Wohnungen mit insgesamt acht Räumen in einem

Arbeiterhaus auf dem Firmengelände und zum anderen aus einer

dort aufgestellten Baracke. Mindestens 16 polnische Kinder

mussten ebenfalls hier leben und arbeiten. Der Einsatz polnischer

Arbeitskräfte bei Hollenbach begann bereits am 31.5.1940 mit der

Ankunft von 13 Frauen, die fast alle bis zur Befreiung 1945 bei der

Firma blieben (eine Polin wurde bereits 1941 in die „Irrenanstalt“

Göttingen eingeliefert). 1942 folgten 20 und 1944 37 Polinnen und

(wenige) Polen. Allein am 29.8.1944 kamen sieben Frauen mit

neun Kindern aus Polen zu Hollenbach. Dies waren vermutlich

Deportationen im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand

von 1944.

© Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V. 2015

www.geschichtswerkstatt-duderstadt.de

Während des Zweiten Weltkrieges wurden Millionen zur

Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert – laut Nürnberger

Prozess ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Interview

mit Mirosław Kukliński zeigt, wie auch Kinder zu den Opfern

zählten.

Der vierjährige Mirosław erlebte Kämpfe während des

Warschauer Aufstandes und wurde mit seinen Eltern über das

Durchgangslager Pruszków in das KZ Sachsenhausen deportiert,

dann mit seiner Mutter weiter in das KZ Buchenwald und ins

Untereichsfeld. Teils aus den Erzählungen der Mutter, teils aus

eigener Erinnerung berichtet Mirosław Kukliński über ihr

Schicksal in der Ziegelei Jacobi in Bilshausen und in der

Reißwollfabrik Hollenbach in Duderstadt. Es ist ein subjektives

Erinnern an die Zeit als Zwangsarbeiterkind in Duderstadt, die

Befreiung durch Truppen der USA, das Schicksal als Displaced

Persons und das Wiederfinden des Vaters in Warschau. Mirosław

Kukliński erzählt, wie sein eigenes Leben nach dem Krieg

beeinflusst war durch eine Liebe zu den USA, die sich in

Duderstadt in der Begegnung mit den amerikanischen Befreiern

entwickelt hatte.

Die Darstellung unterschiedlicher Behandlung von zwei Gruppen

polnischer Zwangsarbeitenden in dem Interview konnte nicht

verifiziert werden. Allerdings: Während Zwangsarbeitende

üblicherweise durch das Arbeitsamt vermittelt wurden, kam die

Warschauer Gruppe aus dem KZ der SS.

Die DVD enthält das Interview mit Mirosław Kukliński in drei

Teilen:

Teil 1: Von Warschau ins Eichsfeld – 1944

Teil 2: Zwangsarbeit bei der Firma Hollenbach in Duderstadt –

1944/45

Teil 3: Befreiung und Rückkehr nach Warschau

Der Film wurde mit Unterstützung der Stiftung niedersächsische

Gedenkstätten und aus dem Projekt „Moving with the Exhibition“

der Geschichtswerkstatt Göttingen gefördert. Die eingeblendeten

Fotos stammen aus dem Bundesarchiv und von Mirosław

Kukliński. Interview: Götz Hütt. Kamera und Schnitt: Sascha

Heppe.

Günther Siedbürger: Einführung ins Thema NS-

Zwangsarbeit in Stadt und Altkreis Duderstadt

Etwa 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte und Häftlinge von

Konzentrationslagern und ähnlichen Haftstätten verrichteten

zwischen 1939 und 1945 Zwangsarbeit auf dem Gebiet des

„Großdeutschen Reichs“. Davon waren etwa 8,4 Millionen – also

der weitaus größte Teil – Zivilarbeiter, 1,7 Millionen Häftlinge aus

Konzentrationslagern, Ghettos und ähnlichen Lagern und etwa 3,4

Millionen Kriegsgefangene.

Alle drei Gruppen waren hier in Duderstadt vertreten:

Kriegsgefangene mit Arbeitskommandos in Industrie,

Landwirtschaft und einzelnen Handwerksbetrieben;

Ein Außenkommando des KZ Buchenwald mit 750 bzw. 755

jüdischen Frauen, die fast ausschließlich aus Ungarn kamen, in

der Rüstungsfabrik Poltewerke am Euzenberg;

Ausländische zivile Zwangsarbeitende praktisch überall: neben

der Landwirtschaft, in der in der Region knapp die Hälfte der

Zwangsarbeitenden eingesetzt wurde, arbeiteten sie in der

Industrie, bei der Eisenbahn, in Handel, Handwerk,

Gesundheitseinrichtungen wie dem Martini-Krankenhaus, in

der Forstwirtschaft und in kommunalen Betrieben.

Vor 30 Jahren war über Art und Umfang dieses

Kriegsverbrechens hier fast gar nichts bekannt. Das hat sich

mittlerweile zumindest für die Gruppen der KZ-Häftlinge und der

Zivilarbeiter geändert, während wir über die Situation der hier

eingesetzten Kriegsgefangenen nach wie vor nicht viel wissen.

Ausländische zivile Zwangsarbeitende prägten das tägliche Bild in

den Städten und Dörfern. Ihr Altersspektrum reichte von kleinen

Kindern bis zu Greisen, die alle zur Arbeit gezwungen wurden.

Ohne ihren Einsatz wäre die deutsche Wirtschaft

zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem

Einsatz ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

wirtschaftlich profitiert.

Zivilarbeiterinnen und -arbeiter kamen aus einer Vielzahl von

Staaten und Nationen; für Südniedersachsen sind bisher 16

Herkunftsländer nachgewiesen. Fast zwei Drittel (61 %) kamen

aus Osteuropa. Die mit Abstand größte einzelne Gruppe (42 %)

stellten dabei die Bewohner Polens dar. Knapp zwei Drittel der

Zwangsarbeitenden in der Region waren männlichen

Geschlechts.

In ihrer Heimat wurden die Menschen als Arbeitskräfte

angeworben, „dienstverpflichtet“ oder – wie sehr häufig –

gewalttätig von der Straße weg deportiert. Unabhängig davon

einte sie, dass sie, einmal im Reich, nicht mehr in ihre Heimat

zurückkehren konnten, sondern praktisch Gefangene waren.

Dieser sogenannte Ausländereinsatz im Reich war ideologisch

eigentlich nicht erwünscht. Die nationalsozialistische

Rasseideologie nahm Abstufungen zwischen Angehörigen

„arischer“ Völker, zu denen z.B. Niederländer bzw. „Flamen“

zählten, „romanischer“ Völker (z.B. Franzosen und „Wallonen“)

und„slawischer“ Völker (z.B. Polen, Russen) vor. Die aus Polen

und der Sowjetunion deportierten Menschen galten als Slawen

und damit als Untermenschen. Ihr Stellenwert war der von

Arbeitstieren für die deutsche/ arische Herrenrasse. Für diese

Gruppe wurde ein Sonderstrafrecht eingeführt, das die

Lebensführung bis ins kleinste festlegte. Die Details ihres

Alltagslebens waren bis hin zum Friseurbesuch oder zum

Kirchgang reguliert und strafbewehrt. Insgesamt liefen diese

Regelungen auf eine möglichst weitgehende Beschränkung der

Bewegungsfreiheit, eine umfassende Isolierung und die

Herabstufung zum rechtlosen Objekt nationalsozialistischen

Herrschaftswillens hinaus. Merkblätter für die deutschen

Arbeitgeber und zahlreiche Hetzartikel in der Tagespresse sorgten

dafür, dass die einheimische Bevölkerung über diese Regelungen

genau (teilweise besser als die Betroffenen selbst) im Bilde war.

Die Betroffenen selbst schwebten in ständiger Gefahr, wegen

irgendwelcher Kleinigkeiten oder aufgrund von Denunziationen

verhaftet, ins Gefängnis oder Straflager gesteckt zu werden und

infolge dessen womöglich ihr Leben zu verlieren.

Mit dem Sonderstrafrecht für Polen wurde 1940 auch erstmals die

„Kennzeichenpflicht“ für eine Personengruppe im Reich

eingeführt. Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

wurden gezwungen, an ihrer Kleidung ständig ein „P“-Abzeichen

zu tragen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der

Verschleppung vieler dortiger Bewohner ins Reich wurde eine

entsprechende Regelung auch für diese Menschen geschaffen:

als sogenannte Ostarbeiter waren sie gezwungen, ein Abzeichen

mit dem Wort „OST“ an ihrer Kleidung zu tragen.

Hier in Stadt und Altkreis Duderstadt spielte die Industrie als

Einsatzort von Zwangsarbeitenden eine große Rolle. Vor

Kriegsbeginn herrschte hier eine sehr stark landwirtschaftlich

orientierte Wirtschafts- und Sozialstruktur vor. Das änderte sich im

Krieg rasant. Zwischen 1939 und 1944 wuchs die Zahl der

Einwohner der Stadt Duderstadt um 71 Prozent. An dieser

Steigerung hatten die vielen ausländischen Arbeitskräfte, die in

die Stadt gekommen bzw. dorthin verbracht worden waren,

großen Anteil. Sie arbeiteten in den lokalen Industriebetrieben und

in der Bauwirtschaft, der bei weitem größte Teil von ihnen in der

Stadt selbst bei Bau und Betrieb des Rüstungsunternehmens

Polte, im Kreis auf der Großbaustelle des chemischen Betriebes

Schickertwerke in Rhumspringe.

In dem Film spielen zwei andere Firmen eine Rolle. Da sind zum

einen die Jacobi Tonwerke mit ihrem Stammwerk in Bilshausen.

Hier arbeiteten während des Krieges ca. 220 Ausländer, sämtlich

aus Osteuropa, der größte Teil aus der Sowjetunion stammend, in

der Ziegelproduktion und bei Verladearbeiten. Fast

die Hälfte waren Frauen, es gab relativ viele Ehe- und

Geschwisterpaare, z. T. offenbar ganze Familien. Für diese

osteuropäischen Zwangsarbeitenden führte der Betrieb ein

eigenes Lager in vier festen Gebäuden innerhalb des

eingezäunten Fabrikgeländes, das sogenannte „Russenlager“,

das von einem deutschen „Betriebsobmann“ überwacht wurde.

Im Sommer 1944 häuften sich die hygienischen Missstände in

diesem Lager. Die Ungezieferplage, die ihre Ursache in

mangelhaften hygienischen Verhältnissen, unzureichender

Kleidung und wohl auch Überfüllung der Unterkünfte hatte, nahm

immer stärker zu. Da die einzige Entlausungsanlage im Altkreis

sich im 18 km entfernten Duderstädter Krankenhaus befand,

drängte die Firma beim Landrat auf die Aufstellung eines

zusätzlichen Entlausungsapparates direkt auf dem

Firmengelände.

Mindestens zwei Arbeiter aus der Sowjetunion, die bei Jacobi in

Bilshausen Zwangsarbeit leisten mussten, Grigory Popow und

Dmitry Pilipinko, starben 1943 bzw. 1944 an Lungentuberkulose.

1943 starb zudem im „Wohnlager Jakobi“ ein sowjetisches Kind

im Alter von 16 Tagen. Ihre Gräber kennen wir nicht.

Der zweite Industriebetrieb, der gleich eine Rolle spielen wird, ist

die Firma Franz Hollenbach, Sortierbetrieb für Papier- und

Reißwollfabrikation, Wäscherei, Färberei, Duderstadt, Wolfsgärten

9. Hier arbeiteten etwa 20 Männer und 110 Frauen aus Polen und

der Sowjetunion, die in einem Lager auf dem Betriebsgelände

untergebracht waren. Das Lager bestand wahrscheinlich zum

einen aus zwei Wohnungen mit insgesamt acht Räumen in einem

Arbeiterhaus auf dem Firmengelände und zum anderen aus einer

dort aufgestellten Baracke. Mindestens 16 polnische Kinder

mussten ebenfalls hier leben und arbeiten. Der Einsatz polnischer

Arbeitskräfte bei Hollenbach begann bereits am 31.5.1940 mit der

Ankunft von 13 Frauen, die fast alle bis zur Befreiung 1945 bei der

Firma blieben (eine Polin wurde bereits 1941 in die „Irrenanstalt“

Göttingen eingeliefert). 1942 folgten 20 und 1944 37 Polinnen und

(wenige) Polen. Allein am 29.8.1944 kamen sieben Frauen mit

neun Kindern aus Polen zu Hollenbach. Dies waren vermutlich

Deportationen im Zusammenhang mit dem Warschauer Aufstand

von 1944.

© Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V. 2015

www.geschichtswerkstatt-duderstadt.de