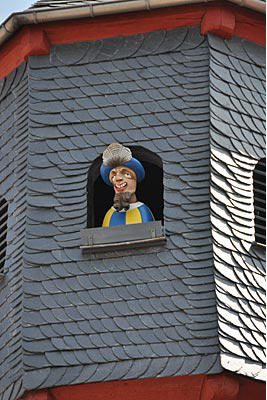

Anreischke - Geschichte eines vermeintlichen

Judenkopfes

Die Jahrzehnte nach dem Ende des

Zweiten Weltkrieges sind längst

Gegenstand der historischen

Forschung geworden. Daher erscheint

es angebracht zu fragen: In welcher

Weise ging man in Duderstadt nach

1945 mit der Erinnerung an die NS-

Zeit um und welche Auswirkungen auf

das Handeln ergaben sich daraus?

Ein Beispiel für die Zeit der fünfziger

Jahre des letzten Jahrhunderts ist die

Installation einer Nachbildung des

Anreischke in einem der

Rathaustürme.

Der Anreischke, Wahrzeichen von

Duderstadt, wurde 1988 einer

gründlichen wissenschaftlichen

Untersuchung unterzogen. Ziel war

herauszufinden, was denn die ursprüngliche Bedeutung dieser

Holzfigur sei. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Die ursprüngliche

Bedeutung der Figur konnte nicht geklärt werden. Eindeutig wurde

allerdings die Annahme widerlegt, der Anreischke stelle eine

antijüdische Spottfigur dar. Das Ergebnis der Untersuchung

veröffentlichte Stadtarchivar Dr. Ebeling 1989 in der Zeitschrift „Die

Goldene Mark“ des gleichnamigen Heimatvereins im Untereichsfeld.

In den Jahren 1958/1959 jedoch war der Kenntnisstand in Duderstadt

ein ganz anderer. Und das ist für unser Thema aufschlussreich.

„Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Bild stellt die Karrikatur [!]

eines Judenkopfes dar, welche die Züge des jüdischen Typus in

stärkster Übertreibung wiedergiebt. Der Spitzhut, den die Figur trägt

(…), war die den Juden gesetzlich vorgeschriebene Kopfbedeckung.

Daß die Figur beim Schlagen der Uhr, den Kopf hin und her drehte,

entsprach der humorvollen Würdigung jüdischer Beweglichkeit. In der

ganzen Einrichtung erkennen wir die Neigung der Zeit, die Juden zu

bedrücken und zu verspotten(…).“

(Jaeger 1910, S. 60f.)

Diese Deutung aus dem Jahr 1910 stammt von Julius Jäger, dem

damaligen Direktor des Duderstädter Gymnasiums für Jungen und

anerkannten Heimatforscher. Jäger war es auch, der in alten

Rechnungsbüchern der Stadt auf den ‚Polackenmeister’ Andreas

aufmerksam geworden war, welcher die Arbeiten zum Bau des

Stadtwalls beaufsichtigt hatte. Von diesem Andreas leitete Jäger rein

spekulativ die Herkunft des Spitznamens Anreischken der Duderstädter

ab. Dieser Name sei dann auch auf den Judenkopf übertragen worden.

Über die bloße Namensgleichheit hinaus aber, so betonte Jäger, hätten

der Wallbaumeister und der Judenkopf nichts miteinander zu tun.

Die Erkenntnisse Jägers überzeugten. Karl Wüstefeld übernahm sie in

sein Buch „Das tausendjährige Duderstadt“, das zur Tausendjahrfeier

1929 erschien. Ebenso beschrieb 1939 Stadtarchivar Kretzschmar den

Anreischken als Darstellung eines Juden (Stadtarchiv Duderstadt), wie

auch 1974 Boegehold in einem Aufsatz in der Zeitschrift „Die Goldene

Mark“. 1988 nach dem Anreischken befragt, wies der damalige

Ortsheimatpfleger von Duderstadt uneingeschränkt auf die

Darstellungen von Jäger und Wüstefeld hin. – Jägers Thesen fanden

also weite Verbreitung in Duderstadt. Sie wurden, wie Stadtarchivar

Ebeling 1989 feststellte, „zum allgemein akzeptierten Wissen in der

Stadt“ . (Ebeling 1989, S. 19.) Der Anreischke galt also 1958/59 nach

damaligem Kenntnisstand unbestritten als die Karikatur eines

Judenkopfes, zumindest für alle in der Duderstädter Heimatkunde

Bewanderten. Das besagt bis hierher noch nichts darüber, welche

Bedeutung diesem Wissen beigemessen wurde, zumal in einer

städtischen Gesellschaft, die sich des Schicksals der Juden im NS-

Staat wenig erinnerte, und ob nicht andere Projektionen in die Figur, z.

B. Wahrzeichen der Stadt zu sein, auch emotional viel wichtiger

erschienen und weitaus mehr im Vordergrund standen als das

Charakteristikum „Jude“.

1958 plante die Stadt Duderstadt, zur Hebung der Kultur und des

Fremdenverkehrs eine Nachbildung in einem Rathausturm zu

installieren. Stadtdirektor Schäfer formulierte Zuschussanträge:

„Seit Jahren besteht hier der Wunsch, ein elektrisches Glockenspiel mit

der historischen Figur des ‚Anreischken’ im westlichen Eckturm unseres

Rathauses anzubringen. (…) Wie die Stadtgeschichte ausweist, hat

sich die Bezeichnung ‚Anreischke’ aus dem Namen Andreas entwickelt;

ein Mann dieses Namens war beim Bau der Duderstädter Wallanlagen

von 1508 bis 1521 als Aufseher tätig (…).

Um die mit dem Abbau des Steintores unterbrochene Tradition mit dem

‚Anreischken’ wieder aufleben zu lassen, hat der Rat trotz finanzieller

Bedenken beschlossen, eine größere Nachbildung der ‚Anreischken’-

Figur zusammen mit einem Glockenspiel, das die Stadthymne ‚Mein

Duderstadt am Brehmestrand … ‚ intonieren soll, im Rathaus zu

errichten und damit der Allgemeinheit einen kulturellen Beitrag zu liefern

….“

(Stadtarchiv Duderstadt)

Schäfer berief sich also auf die Literatur zur Heimatgeschichte. Auch

seinen Formulierungen lagen die Thesen Jägers zugrunde. Aber der

Stadtdirektor veränderte sie: Die Jäger’sche Deutung der Figur als

Judenkopf ließ er in seiner Darstellung weg.

1959 wurde das Vorhaben bekanntermaßen umgesetzt, gegen

Einwände des bereits erwähnten Ratsherrn Boegehold. Fortan

verbeugte sich die Nachbildung des Anreischke zu bestimmten Zeiten

vom Rathausturm in Richtung Marktstraße. Sie war mit einer neuen,

harmlosen Identität versehen – mit der einer historischen Figur, eines

Wahrzeichens der Stadt. Irgendwann wurde sie als Nachbildung des

Wallbaumeisters Andreas bezeichnet. Hinzu kam die Melodie des

Glockenspiels. Durch sie wurde die Figur mit dem Text des

Heimatliedes „Mein Duderstadt am Brehmestrand“ in Verbindung

gebracht, dessen Refrain lautet „Wir halten treu und fest zusammen“.

Der Judenkopf und „Wir halten treu und fest zusammen“ – das klingt

wie Hohn, nachdem die jüdischen Einwohner Duderstadts nicht sehr

viele Jahre zuvor ausgegrenzt, deportiert und ermordet worden waren.

Es war aber offensichtlich nicht so gemeint, was sich schon daraus

ergibt, dass der Anreischke zur positiv verstandenen Symbolfigur der

Duderstädter werden konnte. Das hatte aber ein doppeltes Verdrängen

zur Voraussetzung. Zum einen wurde das vermeintliche Wissen

beiseitegeschoben, der Anreischke sei ein Judenkopf. Zum andern war

das Schicksal der europäischen einschließlich der Duderstädter Juden

aus dem Bewusstsein ferngehalten. Ohne Gleichgültigkeit gegenüber

der Vernichtung der Juden unter der NS-Herrschaft, ohne

Gedankenlosigkeit, ohne Verdrängen und Vergessen hätte die

Nachbildung des vermeintlichen Judenkopfes nicht im Rathausturm

installiert werden können.

Der Anreischke konnte nach der 1988 für ihn günstig ausgegangenen

Untersuchung zu Recht in seinem Turm bleiben. Es bleibt aber auch

Teil der Duderstädter Nachkriegsgeschichte, wie der Duderstädter

Stadtrat 1958/59 völlig unsensibel mit dem vermeintlichen Judenkopf

umging und dass mit Ausnahme des Ratsherrn Boegehold damals

niemand Einspruch erhob. Dieser Vorgang kennzeichnet das Ausmaß

des Verdrängens damals in Duderstadt.

Literatur:

Ebeling, Hans-Heinrich: Der Duderstädter Anreischke.

In: Die Goldene Mark, 40. Jg., 1989, Heft 1-4, S. 19 – 41.

Götz Hütt: Geschichte der neuzeitlichen jüdischen Gemeinde in

Duderstadt, 184 S., 14 €, erschienen im August 2012, ISBN

978348218660.

Jäger, Julius (1910): Wie sind die Duderstädter zu dem Spitznamen

Anreischken gekommen.

In: Heimatland 6, 1909/1910.

Themen:

NS-Zwangsarbeit

- Zwangsarbeiterkind

in Duderstadt

KZ-Außenlager

Jüdische Gemeinde:

- Geschichte

- jüdischer Friedhof

- Friedhof 1953

- Vernichtung

- Stolpersteine

Nationalsozialismus

und Duderstadt

- Verdrängte Realität

- Bgm. Dornieden

- Richter Trümper

- Priester R. Kleine

Nachgeschichte des

Nationalsozialismus:

- bürgerliche Alt-Nazis

- Kriegsgräber

- Anreischke

- Rechtsextremismus

Friedensglobus

Kriegsgefangene

Hinweis:

Die

Geschichtswerkstatt

Duderstadt e.V.

wurde vom

Finanzamt Northeim

als gemeinnützig

anerkannt und kann

Spendenquittungen

ausstellen.

Bankverbindung der

Geschichtswerkstatt:

Sparkasse

Duderstadt (BLZ

26051260), Konto

Nummer 116830