Themen:

NS-Zwangsarbeit

- Zwangsarbeiterkind

in Duderstadt

KZ-Außenlager

Jüdische Gemeinde:

- Geschichte

- jüdischer Friedhof

- Friedhof 1953

- Vernichtung

- Stolpersteine

Nationalsozialismus

und Duderstadt

- Verdrängte Realität

- Bgm. Dornieden

- Richter Trümper

- Priester R. Kleine

Nachgeschichte des

Nationalsozialismus:

- bürgerliche Alt-Nazis

- Kriegsgräber

- Anreischke

- Rechtsextremismus

Friedensglobus

Kriegsgefangene

Hinweis:

Die

Geschichtswerkstatt

Duderstadt e.V.

wurde vom

Finanzamt Northeim

als gemeinnützig

anerkannt und kann

Spendenquittungen

ausstellen.

Bankverbindung der

Geschichtswerkstatt:

Sparkasse

Duderstadt (BLZ

26051260), Konto

Nummer 116830

Literatur:

Götz Hütt:

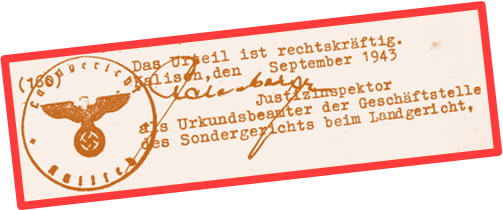

Urteile des

Sondergerichts Kalisch

und der Richter

Ferdinand Trümper

aus Duderstadt,

Norderstedt 215,

132 Seiten, 9,90 €

Leseprobe:

Ein angesehener Richter mit

nationalsozialistischer Vergangenheit

Die Wiedereinstellung Ferdinand Trümpers nach 1945 als

Richter in Niedersachsen war Teil des Versagens der

Bundesrepublik Deutschland im Umgang mit früheren

Angehörigen der Justiz des „Dritten Reiches“. Während des

Zweiten Weltkrieges war Trümper 1942/1943 als Richter am

Sondergericht beim Landgericht Kalisch im Warthegau tätig

gewesen und an Unrechtsurteilen überwiegend gegen Polen

beteiligt. Im Entnazifizierungsverfahren erreichte er durch

Verschweigen und Lügen seine Entlastung und stieg

schließlich in seiner Heimatstadt Duderstadt zum Leiter des

Amtsgerichts auf. Zur Rechenschaft gezogen wurde er nie.

Ferdinand Trümper hatte nach der Entlassung aus der

Kriegsgefangenschaft seine Beteiligung an Verbrechen des „Dritten

Reiches“ während des Zweiten Weltkrieges geleugnet und

verschwiegen. Bekannte aus Duderstadt, die gar nicht wissen

konnten, was er während des Krieges in der Ferne getan hatte,

bescheinigten ihm, als katholischer Christ Gegner des

Nationalsozialismus gewesen zu sein. So erreichte Trümper im

Entnazifizierungsverfahren, als „unbelastet“ eingestuft und 1949

wieder als Richter verwendet zu werden, zuerst in Herzberg am

Harz und dann in seiner Heimatstadt Duderstadt, wo er, ein

früherer Nazi-Richter, schließlich zum Leiter des Amtsgerichts

aufstieg.

Über seine Tätigkeit während des Zeiten Weltkrieges gibt es

drei Varianten der Darstellung. Die eine: Er war von Anfang bis

Ende des Krieges Soldat. Das war die zu seiner Verabschiedung

aus dem Richterdienst im Jahr 1969 in der Presse verbreitete

Version. Die andere Variante ist seiner Entnazifizierungsakte von

1948 zu entnehmen: Er war im Reichsgau Wartheland (also in

einer von Polen annektierten Region) am Aufbau einer

Justizbehörde beteiligt. Das klingt nach einer Verwaltungstätigkeit.

Was er aber wirklich getan hatte, steht drittens in der Personalakte

seiner Dienstzeit als Richter bis 1945, die im polnischen

Staatsarchiv in Posen erhalten ist, sowie in den Gerichtsakten des

Sondergerichts Kalisch, die im Staatsarchiv im polnischen Kalisz

aufbewahrt werden. Danach gehörte er 1942/1943, bevor er dann

tatsächlich Soldat wurde, einer Kammer des Sondergerichts

Kalisch an, das seine „Recht“-Sprechung auf Unrechtsgesetze und

nationalsozialistische Ideologie gründete. Dieses Sondergericht

urteilte insbesondere über deutsche Kritiker des

nationalsozialistischen Regimes und es urteilte – so die Sicht der

Richter entsprechend der nationalsozialistischen Rassenideologie

– über polnische „Untermenschen“. Ferdinand Trümper war,

soweit überliefert, am Sondergericht Kalisch an 95 Verfahren

gegen 152 Personen beteiligt, 23 Deutsche und 129 Polen. Die

Deutschen wurden zu Gefängnis- oder Zuchthausstrafen verurteilt,

die Polen zu härterer Straflagerhaft. Die Folterung von von Polen

bei den Verhören durch die Polizei hielt die Strafkammer, der

Trümper angehörte, für angebracht. Ferdinand Trümper war an drei

Todesurteilen beteiligt. Aber auch die zu befristeter Haft verurteilten

Polen konnten nach Verbüßung der verhängten Freiheitsstrafe

keineswegs alle darauf rechnen, tatsächlich freigelassen zu

werden. Vielmehr war es verordnete Justizpraxis, die zu längerem

Freiheitsentzug (zu mehr als sechs bzw. zeitweise zu mehr als

zwölf Monaten) Verurteilten nach der Strafverbüßung an die

Sicherheitspolizei zu übergeben. Ihr Schicksal sollte sein:

„Vernichtung durch Arbeit“ in einem Konzentrationslager. Diese

Praxis war der Richterschaft bekannt. Sie traf auf 111 der unter

Beteiligung von Ferdinand Trümper verurteilten 129 Polen zu.

Damit war Ferdiand Trümper nicht direkt an der systematischen

Tötung von Menschen beteiligt, aber er leistete Beihilfe dazu.

Besonderen Wert legte das Sondergericht Kalisz den

Urteilsbegründungen zufolge darauf, mit seiner Rechtsprechung

die Herrschaft des „Dritten Reiches“ im Warthegau abzusichern,

insbesondere gegenüber der polnischen Bevölkerung durch

abschreckende Urteile, also durch die Ausübung von Terror. Den

ideologischen Rahmen der gegen Polen verhängten Strafen bildete

die sozialdarwinistische Rassenlehre, in deren Sinn es war, das

Deutschtum im „Volkstumskampf“ gegen die Slawen zu schützen.

Seine Vorgesetzten beurteilten Trümper als dafür brauchbaren

Richter.

Nach dem Krieg gehörte Ferdiand Trümper in Duderstadt zu

den angesehenen Honoratioren der Stadt. Er war Mitglied in vielen

Vereinen, in Schulelternräten und im Pfarrgemeinderat. Als im Jahr

1965 die DDR ein „Braunbuch“ herausgab, in dem die

Wiederverwendung ehemals nationalsozialistischer Juristen im

Staatsdienst der Bundesrepublik Deutschland aufgedeckt wurde

und darin auch auf Ferdinand Trümper hingewiesen wurde, blieb

das in Duderstadt unbemerkt oder unbeachtet und stand auch

seiner Beförderung zum Oberamtsrichter nicht im Wege. Zur

Rechenschaft gezogen wurde er für die Justizverbrechen, an

denen er beteiligt gewesen war, nicht. Bei seiner Verabschiedung

aus dem Dienst erklärte er, er habe immer nur seine Pflicht getan.

Eine Schuld gestand er also nicht ein oder er hatte sie überhaupt

nicht eingesehen.

Einleitung

Viktoria P. war Polin

und lebte während

des Zweiten Welt-

krieges im Warthe-

land, also in einer

Region, die 1939

durch das „Dritte

Reich“ nach dem

Sieg über Polen

annektiert worden

war und als Reichs-

gau eingedeutscht

werden sollte.

Viktoria P. war 19

Jahre alt und be-

gehrte, wenigstens

für kurze Zeit her-

austreten zu können

aus der ihr zwangs-

weise zugeordneten

Rolle eines „rassisch

minderwertigen“

Menschen. Dieses

Begehren brachte sie

in Untersuchungshaft

und als Angeklagte

vor eine Kammer des

Sondergerichts in

Kalisch. Kalisch, so

hieß die an der

Warthe gelegene

polnische Stadt

Kalisz während der

deutschen Beset-

zung. Im Warthegau

galt das Recht des

NS-Staates, dem

auch Viktoria P.

unterworfen wurde.

Ihr Vergehen hatte

nach Auffassung des

Sondergerichts darin

bestanden, dass sie

als Angestellte in

einem deutschen

Haushalt um Weih-

nachten 1942 ein

BDM-Abzeichen,

welches in einem

Schlafzimmer auf

dem Fensterbrett

abgelegt war, an

zwei Tagen zeitweise

an sich nahm. Sie

hatte es – so die

Feststellung der

Richter - an ihrem

Mantelaufschlag

befestigt und war

damit in die Stadt

gegangen. Die Polin

wollte also als Deut-

sche erscheinen und

befristet Achtung und

Vorrechte der „Arier“

genießen. Zusätzlich

hatte sie auch ohne

BDM-Abzeichen

verbotenerweise

Gaststätten betreten,

die nur Deutschen

vorbehalten waren.

Beide Handlungen

verstießen gegen

nationalsozialistische

Rassenvorstellungen

und Rechtsbe-

stimmungen.

Nach eigenem

Verständnis ließen

die Richter

verhältnismäßige

Milde walten und

verhängten im

Hinblick auf Jugend,

bisherige Unbeschol-

tenheit und Reue der

Angeklagten fünf

Monate Straflager als

Sanktion, wobei die

Untersuchungshaft

von etwa zweieinhalb

Monaten auf diese

Strafe angerechnet

wurde. Straflagerhaft

aber war immer hart

und nie milde. Das

Gericht hatte ein

Unrechtsurteil ver-

hängt.

(BDM=Bund

Deutscher Mädel)